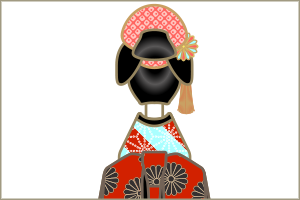

姉様人形

和紙や千代紙で作られた女性の立ち姿の紙人形です。

昔の子どもの遊び道具でままごとなどに使われていました。

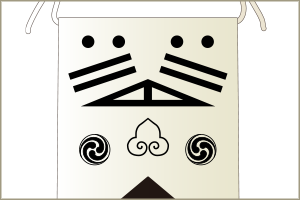

舞楽面

案摩と蘇利古

雑面(ぞうめん)といい雅楽の舞楽で使用される仮面の一つです。

白い厚紙または白絹を張った長方形の紙に、目、鼻、口などを墨で象徴的に描き、

目の部分は三角形に切り抜かれています。

下駄

鼻緒を足指でつかんで歩く事で外反母趾や扁平足を予防改善する効果があるそうです。

とは言っても鼻緒で足指の間を痛めることが多く、長時間の使用は無理ですね。

夏に履きたいなとは思うのですが。

法被

職人さんが着る印半纏

裾の文様は源氏車、(起)はKigen(起源)の起です。全然意味はありません。

鳳凰

中国神話に登場する瑞鳥 伝説上の生き物です。

Kigenでは文様としての鳳凰を結構描いているので、脇役として登場することが多いです。

唐花丸

唐花とは中国の空想上の花です。

家紋や衣装などにずいぶんと使われていて、この文様を円形に配したものが唐花丸です。

風車

風車は風によって回る羽根のついた車で庶民の手作り出来るおもちゃです。

風が当たって回るのを見て喜ぶもので、たったそれだけなのですが、風情ありますよね。

狐面

日本の能楽や神楽で用いられる仮面あるいは郷土玩具で、全国各地で様々な面があります。

お稲荷さんの使いであることから豊穣をもたらす祭りなどによく登場しますね。

各種面の中で一番かっこいいと思っています。

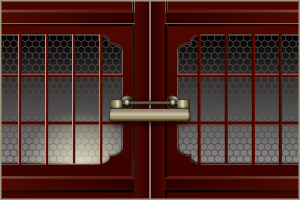

蔵戸

蔵の中のものを守るため堅牢な造りをした入り口用の戸とその錠前です。

この重厚さは何とも言えないものがあって、リメイクされて現在でも使われていますね。

櫛

雪紋笹の文様の櫛です。

櫛は縄文時代に出土されています。古くから必要な道具だったのですね。

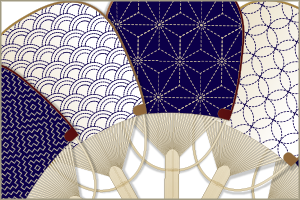

刺し子文様のうちわ

我が家では夏になるとエアコンの使用にもかかわらず出番があるのがうちわです。

こういう小紋柄が一番好みなのですよね。

仕覆

茶席で見せるための主に手縫いの袋で金襴、緞子、錦などといった生地で作られます。

七宝鞠

七宝柄を立体的に表現した鞠

七宝とは、円が無限に連鎖する文様で、円満、調和、ご縁などを意味します。

つまり、縁起物というわけですね。

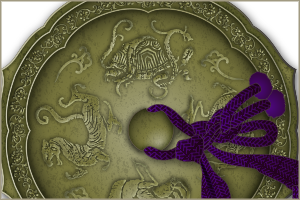

四神の銅鏡

東の青龍、西の白虎、南の朱雀、北の玄武という四方を守護する神獣の文様を刻んだ銅鏡です。

蕎麦猪口

蕎麦つゆを入れる器が本来の用途ですが、今は何にでも使ってるみたいです。

野の花などを生けるにも適していて、結構重宝な器です。

酒器

蛇の目の猪口は利き酒に使われる猪口です。

お酒の色を見極めるのに適しており、少し黄味がかった酒の色を引き立たせる役目があります。

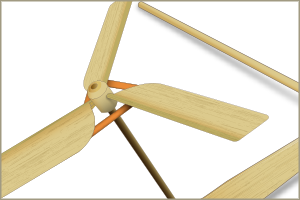

竹とんぼ

竹細工のおもちゃ

日本のおもちゃだとばかり思っていたのですが、実は中国発祥のものでした。

なんと競技用のものもあるそうで、奥の深い玩具なのですね。

角樽

婚礼や結納で使われることが多い樽ですが、おめでたいこと全般に登場します。

見かけることの多い、運搬用の酒容器ですね。

和小皿

大皿料理のときの取り皿やお惣菜を並べて彩りを楽しんだりと、使い勝手の良い皿です。

小紋柄で揃えました。

八咫烏

八咫烏は日本神話に登場する三本足のカラスです。

太陽の化身とも呼ばれ、導きの神として信仰もされてきました。

これは菓子器に施した文様の八咫烏で、神饌菓子の「ぶと」が添えられています。